池岡クリニックは大阪市城東区にある内科、循環器内科、小児科、そして抗加齢医学会認定施設です

池岡クリニックは大阪市城東区にある内科、循環器内科、小児科、そして抗加齢医学会認定施設です

池岡院長学会出席のため下記日程を休診とさせていただきます。

7月5日(土)

7月11日(金)午後のみ

7月12日(土)

7月18日(金)

大変ご迷惑をおかけいたしますが宜しくお願い申し上げます。

池岡院長学会出席のため下記日程を休診とさせて頂きます。

7月11日(金)午後のみ

7月12日(土)

大変ご迷惑をおかけいたしますが宜しくお願い申し上げます

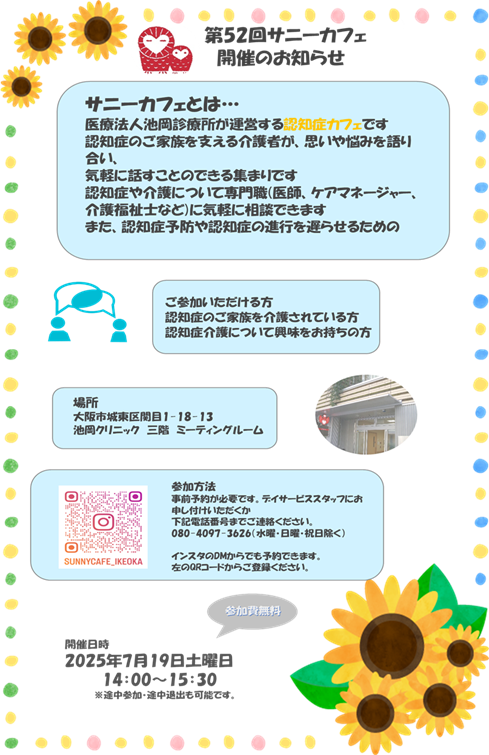

※予約制となっております。参加ご希望の方は下記までお気軽に

お電話ください。

06-6931-6600 担当:深田

今回で50回目を迎えたサニーカフェはクリニック3階のミーティングルームで

開催いたしました。

今回も初めてのご参加の方も多く、ご家族の現状や生活環境など

お話頂きました。皆様、認知症の家族と暮らすコツや対応の仕方について

情報を共有し、共感されたり感心されていました。

複数回ご参加いただいている方からも日々の変化についてや、

以前は話切れなかった事などをお話いただきました。

院長ミニ講座では、認知症の方のイライラや問題行動を減らすポイントのお話がありました。

参加者様からは、次回も参加希望のお言葉やもう少し時間を長くして欲しい

認知症にならない対策、改善策を教えて欲しい、などのご意見もいただき、

カフェ開催の意義を感じました。

次回は2025年5月24日14時から予定しております。

ご参加お待ちしております。