院長ブログがリニューアルされました、とHPの最新情報にあるが見かけが変わっただけです。Old wine into a new bottle 新しい革袋に古い酒を入れただけー、ですが、見かけが変わると中身も影響されるので少し変わるかもしれない。

院長ブログがリニューアルされました、とHPの最新情報にあるが見かけが変わっただけです。Old wine into a new bottle 新しい革袋に古い酒を入れただけー、ですが、見かけが変わると中身も影響されるので少し変わるかもしれない。

ここしばらく熱心に読んでいたのは夢枕獏氏の「沙門空海、唐の国にて鬼と宴す」で、全4巻、怒涛のように読んでしまった。キンドルで久しぶりに漫画から離れさせてくれたチャーミングな本。空海が遣唐使として唐の国に渡ったそこでの冒険譚ですが、いや面白いのなんの。びっくりだ。空海、スーパースターじゃないの。タイトルの意味は最後に分かるが、いや勉強にもなったし読後感が非常に爽やかだった。なんと完成まで17年かかっていて、後書きで作者自ら「最高傑作!」と断言し思い入れを吐露するくらいの本です。

その中で「白髪の老人が現れた、年の頃は60くらいであろうか」という感じの文章があって僕はひっくり返ったわけだ。60!?老人!?俺はどうなる?

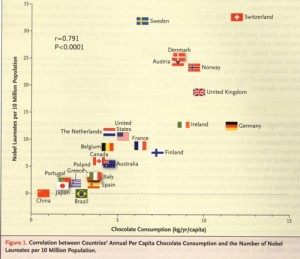

まあ昔の唐だからそんなもん・・・と皆さんは思うだろうし実際そうだろうが、そこに注目したいポイントがある。昔の人と比べると現代人は明らかに若返っている。運動能力において50年前とは比べると10才若くなっていることは統計上明らかで、サザエさんの御父さん、波平さんは54歳ということになっていて僕より年下なわけだが、どう見ても今の70歳だ。つまり抗加齢は文明の進歩とともに自然に成し遂げられているのである。

抗加齢という言葉に対して不自然とか、できないとか言う方がいるがそんなことは全然ない。すでに我々は達成している。すると、今以上に加齢スピードを遅くすることは当然可能だと考えられるわけだ。iPS細胞とかブレイクスルーがあると医学は急激に進歩する。この前の抗加齢医学会の講演を聴いていても、すぐ応用できそうな話はいっぱいあるし確実に老化スピードを遅くする方法は進歩していると思う。これから全くどうなるか判らない。

考えなければいけないのはそうして得た時間を何に使うかという話で、ここは各人の哲学です。長生きしなくてもいいや、というのはよく聞くセリフだが、それほど充実して生きているようにも見えないぞ。

で僕はみんなの10分の1のスピードで年を取ることにした。みんなの10年が僕の1年。とすると10倍分働かなくてはならないが、それもまたよし、楽しみだ。空海のように。

「急げ」 弥勒菩薩は言った。

「雲のように急げ」「過ぎてゆくぞ、過ぎてゆくぞ。瞬く間の五十年ぞ。一夜の夢のごとき一生ぞ」

「ぬしが為すべきことあらば、急げ」

「雲のように?」 「そうだ。空をゆく雲のように往け」