この土日は京都であった第10回抗加齢医学会総会に出席していました。

学会自体は正直以前のフレッシュさに欠けた印象ではありますが、土曜日に静岡の田中先生に主催していただいた食事会では帯広の満岡先生ご夫妻、魚津の浦田先生、川崎の本間先生ご夫妻、高橋先生にヘルシーパスの田村社長という重鎮の方々とテーブルを囲んで非常に内容の濃い有意義なお話が出来ました。一番の収穫です、でもなんかこれでいいのかな。でも皆さん、また夏に箱根でよろしくお願いします。

学会でもグルコースは脳に不可欠でなく、飢餓状態において脂肪が分解された代謝産物であるケトンを脳が利用できるという発表があり、かなりホットなディスカッションとなっていましたが、もう糖分、炭水化物はいらん!というのが此の頃のトレンドです。

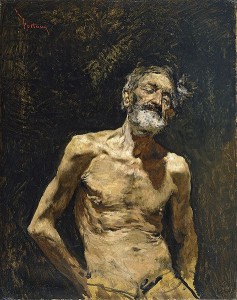

米が主食の日本人としてはなかなかつらい気もしますが、とりあえず白いものより茶色のもの、白米より玄米、うどんより蕎麦、というチョイスをし、カロリーは出来るだけ減らし、軽めの全身運動を定期的に行ない、よく眠る生活は確実にあなたを健康にします。

炭水化物を取るから腹が減る、血糖を上げるから空腹感が出てくるので、食べないとそれに慣れてあまり苦痛でなくなるようです。ちょっと腹が減ったなという感じは確かに忘れることが可能なようで、タバコが吸いたいと同じ、依存症のようなものですね。消化管も休められるし、是非。

タバコは吸わないけど禁煙外来をやっている僕は、この禁炭水化物を暫くやってみて、4kgほど減量を試みてみます。また結果は報告しますね(…宣言してしまった、でもやるよー)。

行きはよいよい、帰りは大雨